Dekubitus

(Druckgeschwür)

Erfahren Sie alles über Dekubitus: von den ersten Warnzeichen bis zur modernen Therapie. Erfahren Sie, wie Dekubitus entsteht und welche Stadien es gibt.

Dekubitus (Druckgeschwür): Entstehung, Stadien & Behandlung

Ein Dekubitus, auch Druckgeschwür oder Druckulcus genannt, ist eine chronische Wunde, die durch anhaltenden Druck in Kombination mit verminderter Gewebedurchblutung entsteht. Durch den Druck wird das Gewebe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, was schließlich zum Absterben von Haut und tieferliegenden Strukturen führen kann.

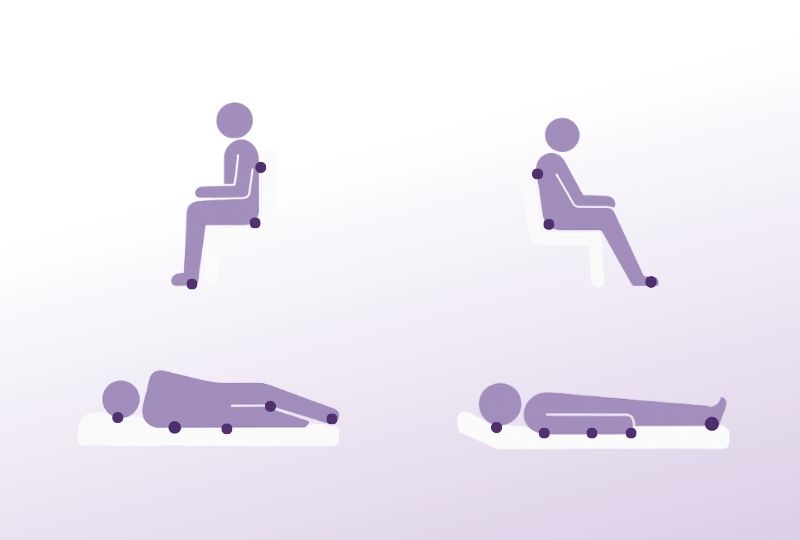

Besonders gefährdet sind immobile, pflegebedürftige oder bewusstlose Personen, deren Körper über längere Zeit auf Matratzen, in Rollstühlen oder auf anderen Oberflächen aufliegt.

Laut der Initiative Chronische Wunden (ICW) sind zwei Faktoren entscheidend: der Druck auf eine Körperstelle und die Zeit, über die dieser Druck unentlastet wirkt. Je länger dieser Zustand anhält, desto höher ist das Risiko einer Dekubitusentstehung.

Laut der Initiative Chronische Wunden (ICW) sind zwei Faktoren entscheidend: der Druck auf eine Körperstelle und die Zeit, über die dieser Druck unentlastet wirkt. Je länger dieser Zustand anhält, desto höher ist das Risiko einer Dekubitusentstehung.

Unbehandelt kann sich ein Dekubitus bis auf Muskeln, Sehnen oder Knochen ausweiten, was schwerwiegende gesundheitliche und pflegerische Folgen haben kann. Früherkennung, regelmäßige Kontrolle gefährdeter Hautareale sowie gezielte Prophylaxe- und Entlastungsmaßnahmen sind daher für alle an der Versorgung beteiligten Fachkräfte essenziell.

Wie entsteht ein Dekubitus?

Ein Dekubitus entsteht, wenn über einen längeren Zeitraum Druck oder Scherkräfte auf eine bestimmte Körperstelle, meist über einem knöchernen Vorsprung, einwirken. Der anhaltende Druck behindert die Blutzirkulation in der Haut und im darunterliegenden Gewebe, wodurch diese unterversorgt werden. In der Folge sterben Zellen ab und es entstehen Gewebeschäden bis hin zur offenen Wunde.

Auch Scherkräfte, beispielsweise beim Hochziehen im Bett oder beim Sitzen in suboptimaler Position, können die Haut verschieben und verletzen, insbesondere wenn das Gewebe bereits vorgeschädigt ist.

Häufige Risikozonen (Prädilektionsstellen) sind zum Beispiel: Hinterkopf, Gesäß, Fersen, Kreuzbein, Ellenbogen, Hüften, Schulterblätter.

Beispiele für typische Risikofaktoren sind:

Dekubitus tritt bevorzugt an Körperstellen auf, die dauerhaftem Druck ausgesetzt sind.

Häufig betroffen sind:

– Immobilität/Bettlägerigkeit

– Mangelernährung (Gewichtsabnahme, Kachexie)

– Inkontinenz (Gewichtsabnahme, Kachexie)

– Neurologische Erkrankungen (z. B. Schlaganfall, Querschnittslähmung)

– Diabetische Polyneuropathie

– Keine Bewegung im Rollstuhl

Woran erkennt man einen Dekubitus?

Symptome & Klassifikation nach Stadien:

- Kategorie/Stadium 1

Es handelt sich um ein nicht wegdrückbares Erythem.

Die Haut ist intakt, es zeigt sich jedoch eine lokalisierte Rötung über einem knöchernen Vorsprung. Bei dunkler Haut können farbliche Unterschiede auftreten. Das Gewebe kann schmerzhaft, warm, weich oder verhärtet sein.

- Kategorie/Stadium 2

Teilverlust der Haut. Es liegt eine Teilzerstörung der Epidermis und/oder Dermis vor. Die Darstellung erfolgt als flaches, offenes Ulcus oder als serumgefüllte Blase. Es sind weder Belag noch Hämatom sichtbar.

- Kategorie/Stadium 3

Vollständiger Verlust der Haut. Es liegt ein vollständiger Gewebeverlust bis ins subkutane Fettgewebe vor, jedoch ohne freiliegenden Knochen, Muskel oder Sehne. Beläge und Taschenbildung sind möglich.

- Kategorie/Stadium 4

Tiefreichender Gewebeverlust. Es kommt zu einem ausgedehnten Gewebeverlust, bei dem Knochen, Sehnen oder Muskeln freiliegen. Es kommt häufig zu Nekrosen, Unterminierungen oder Taschenbildung. Das Risiko für eine Osteomyelitis ist hoch.

- Keine Kategorie zuzuordnen

(nicht klassifizierbar) Die Tiefe ist durch Beläge oder Schorf verdeckt. Eine Einordnung ist erst nach einem Debridement möglich. Eine stabile Schorfbedeckung an der Ferse kann ggf. belassen werden.

- Vermutete tiefe Gewebeschädigung

(Tiefe unbekannt) Es kommt zu einer livid/rötlich-braunen Verfärbung oder zu einer blutgefüllten Blase aufgrund von Druck- bzw. Scherkräften. Die Haut ist intakt oder es kommt zu einer Blasenbildung. Bei dunkler Haut ist dies schwer erkennbar.

Wie wird ein Dekubitus behandelt?

Die Behandlung richtet sich nach Stadium, Allgemeinzustand und Ursache der Erkrankung. Das Ziel besteht darin, eine Druckentlastung sicherzustellen, die Wunde professionell zu versorgen und Komplikationen zu vermeiden.

Therapieschritte:

- Druckentlastung: Umlagerung, Positionierung, Spezialmatratzen

- Wundreinigung, ggf. chirurgisches Débridement

- Moderne Wundversorgung mit phasengerechten Auflagen.

- Infektionskontrolle: Bei Bedarf Antibiotika.

- Multidisziplinäre Versorgung durch Wundexpert:innen, Pflege und Ernährung

Merksatz für den Alltag

„Ein Dekubitus beginnt, bevor man ihn sieht – und heilt nur mit Entlastung.“

Mehr dazu lesen:

Dekubitusprophylaxe: Maßnahmen zur Vorbeugung. Erfahren Sie, wie Sie durch gezielte Lagerung, Mobilisation und Hautpflege einen Dekubitus wirksam verhindern können.

Für Patient:innen

erklärt:

Ein Dekubitus ist eine offene Stelle auf der Haut – oft am Po, Rücken oder an der Ferse. Er entsteht, wenn jemand lange liegt oder sitzt, ohne sich zu bewegen. Dann wird die Haut nicht mehr gut durchblutet – und es entsteht ein Druckgeschwür.

Wichtig ist: So ein Geschwür braucht gute Pflege und besondere Auflagen – sonst heilt es nicht.

Häufige Fragen

zu Dekubitus (Druckgeschwür) (FAQ)

Ein Dekubitus, auch Druckgeschwür genannt, ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und des darunterliegenden Gewebes. Er entsteht durch anhaltenden Druck oder Druck in Kombination mit Scherkräften, vor allem an Körperstellen, an denen Knochen dicht unter der Haut liegen, wie beispielsweise an der Ferse, am Kreuzbein oder an der Hüfte. Durch die dauerhafte Belastung wird die Durchblutung der betroffenen Stelle gestört, was letztlich zum Absterben von Haut und Gewebe führen kann.

Ein Dekubitus wird in verschiedene Stadien eingeteilt – je nach Ausmaß der Gewebeschädigung:

- Stadium 1:

Es zeigt sich eine nicht wegdrückbare Rötung bei intakter Haut, meist über knöchernen Vorsprüngen. Die Haut kann sich dabei warm, hart oder schmerzhaft anfühlen.

- Stadium 2:

Teilverlust der Haut mit Schädigung der oberen Hautschichten. Typisch sind Blasen oder flache, offene Wunden. Das Wundbett ist in der Regel rosa bis rot und belagfrei.

- Stadium 3:

Es kommt zum vollständigen Verlust aller Hautschichten und das Unterhautfettgewebe ist sichtbar. Knochen, Muskeln oder Sehnen sind noch nicht betroffen. Es können Beläge oder Taschenbildungen auftreten.

- Stadium 4:

Es liegt ein tiefreichender Gewebeverlust mit freiliegenden Knochen, Muskeln oder Sehnen vor. Nekrosen, Taschenbildungen und Unterminierungen sind häufig, das Infektionsrisiko ist hoch.

- Nicht klassifizierbar:

Die Tiefe des Gewebeschadens ist nicht bestimmbar, da die Wunde von Belägen oder Schorf bedeckt ist. Erst nach deren Entfernung kann das Stadium festgelegt werden.

- Es wird eine tiefe Gewebeschädigung vermutet.

Die Haut wirkt äußerlich intakt, zeigt aber eine dunkle Verfärbung oder blutgefüllte Blasen. Ursache ist eine tieferliegende Schädigung durch Druck oder Scherkräfte. Dieser Zustand kann sich rasch verschlechtern.

Besonders gefährdet sind Personen mit eingeschränkter Mobilität, wie beispielsweise bettlägerige oder im Rollstuhl sitzende Patient:innen. Auch Menschen mit Inkontinenz, Diabetes mellitus, neurologischen Erkrankungen oder schlechter Hautdurchblutung zählen zur Risikogruppe. Eine umfassende Risikoerhebung ist Teil der pflegerischen Dekubitusprophylaxe

Die Behandlung eines Dekubitus basiert auf mehreren Säulen, die eng miteinander verzahnt sind.

- Druckentlastung: Die zentrale Maßnahme ist die konsequente Entlastung der betroffenen Körperstelle, zum Beispiel durch regelmäßiges Umlagern, spezielle Wechseldruckmatratzen oder druckentlastende Sitzkissen. Das Ziel besteht darin, weiteren Gewebeschaden zu verhindern.

- Moderne Wundversorgung: Die Wunde wird mit geeigneten, feuchtigkeitserhaltenden Wundauflagen versorgt. Diese stabilisieren das Wundmilieu und fördern die Heilung. Je nach Kategorie/Stadium und Infektionslage kommen unterschiedliche Produkte zum Einsatz.

- Infektionskontrolle: Bei Anzeichen einer Infektion werden antiseptische Maßnahmen ergriffen. In schweren Fällen kann eine systemische Antibiotikatherapie erforderlich sein.

- Optimierung der Ernährung: Eine bedarfsgerechte Ernährung mit ausreichend Energie, Eiweiß, Vitaminen und Spurenelementen unterstützt die Wundheilung maßgeblich.

- Interprofessionelle Zusammenarbeit: Die Behandlung erfolgt im Team: Pflegefachkräfte, Ärzt:innen, Wundexpert:innen, Ernährungsberater:innen und ggf. Physiotherapeut:innen arbeiten eng zusammen, um eine ganzheitliche Versorgung sicherzustellen.

Das Ziel der Therapie ist es, Die Heilung der Wunde zu fördern, Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu verbessern.

Quellen:

- pflege.de (o. V.): Was ist ein Dekubitus? Ursachen, Symptome und Risikofaktoren. Online verfügbar unter: https://www.pflege.de/krankheiten/dekubitus/ [Zugriff: 23. Juni 2025].

- pflege.de (o. V.): Dekubitus: Grade und Stadien im Überblick. Online verfügbar unter: https://www.pflege.de/krankheiten/dekubitus/grade-stadien/ [Zugriff: 23. Juni 2025].

- pflege.de (o. V.): Dekubitusprophylaxe – So beugen Sie einem Druckgeschwür vor. Online verfügbar unter: https://www.pflege.de/krankheiten/dekubitus/dekubitusprophylaxe/ [Zugriff: 23. Juni 2025].

- Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP): Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“, 2. Aktualisierung 2020. Online verfügbar unter: https://www.dnqp.de [Zugriff: 23. Juni 2025].

- Gefeller, O./Eckardt, R. (Hrsg.): Pflege heute – Wundversorgung und Dekubitusprophylaxe, 6. Auflage, Elsevier, München 2022.

- National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP): Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline, 2019. https://npiap.com [Zugriff: 23. Juni 2025].

- Coloplast GmbH. „Dekubitus – Definition, Ursachen und Therapieoptionen.“ Coloplast Professional – Fachwissen für die moderne Wundversorgung. Zuletzt geprüft am 9. Juli 2025.

https://www.coloplastprofessional.de/wundversorgung/fort-und-weiterbildung/wundwissen/dekubitus